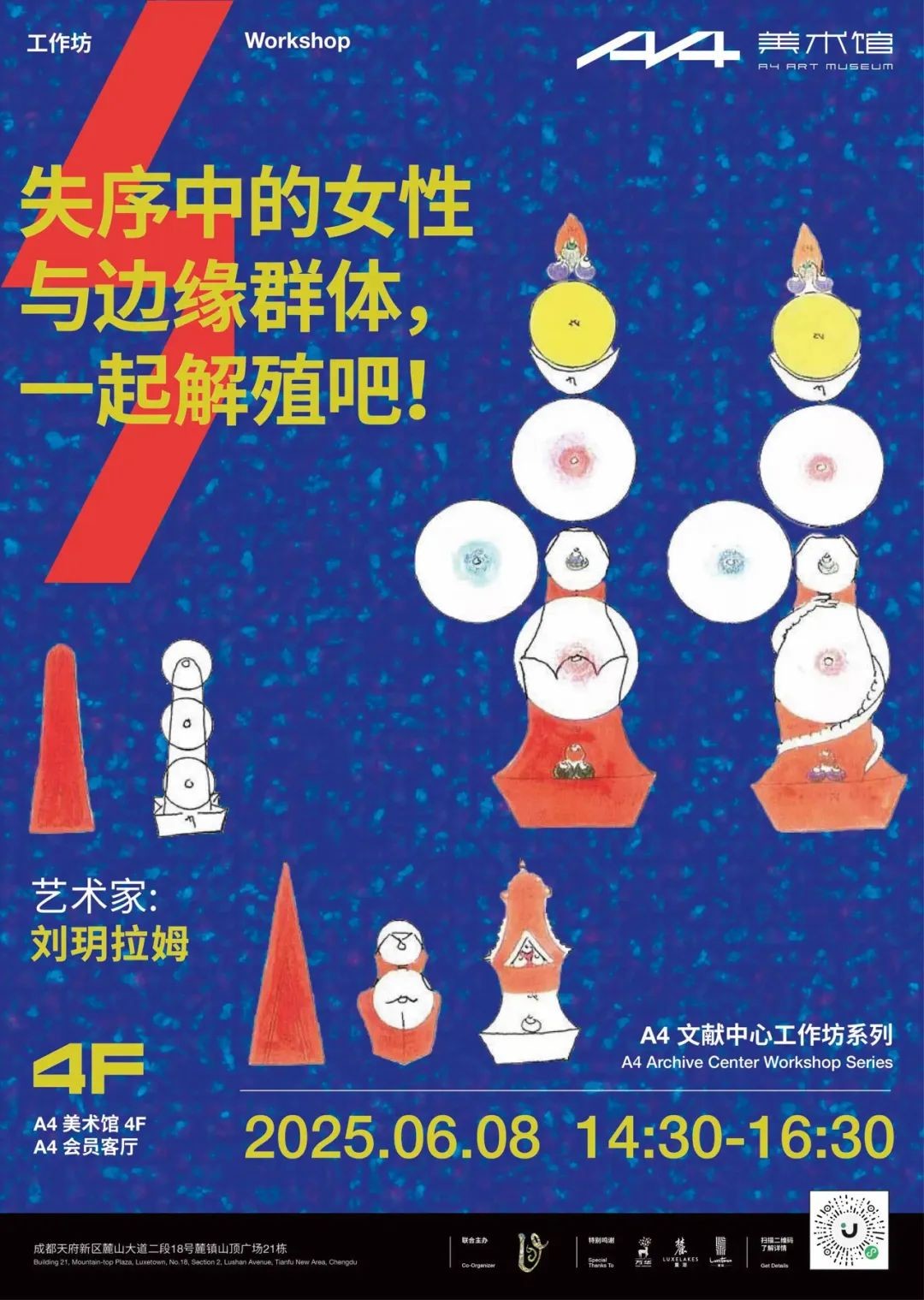

艺术家刘玥拉姆在AVG驻留期间分别在A4文献中心和屋顶上的樱园进行了两场交流活动。

活动一:AVG x A4文献中心

刘玥拉姆自述

最近我住在成都市中心的老房子里,遇到了以玛吉拉准为修行目标的女人、进口牛肉冒充的牦牛肉干、压低牧民经济的人工虫草、模仿与学习情爱的青蛇、在阁楼上吞下一只蟑螂的别墅女主人、在亚东爱上一个边境女人的拉萨富商、古老金饰上双胸丰腴的印度女神。

虽然但是,今天,殖民残影与父权规训依旧使“身体”,或者“土地”成为权力展演、玩耍、争夺的场域——但我们受够了这一切以后,又要怎样去介入、理解、学习作为“女性”的身体与作为“自然”的土地本身具足的智慧呢?我们要怎么重新去经验、思考、讨论?虽然我也不确定,但我觉得我们应该先试起来!

基于逻辑的概念性思维将宇宙经验二元化,原住民与自然的共生智慧被他们称作“原始”,植物生命被被动化为链条上的“资源”。在这个似乎一切标准早已既定,实则一切都经不起推敲、一下就滑入虚无的时代里,我们如何以我们自己的、具身的、感知的,而非理性的知识来消解日常的强话语暴力,以更好地理解外界与己心,或是面对未来或历史?

《千高原》提出的根茎(rhizome)概念,不仅是反树状等级的知识模型,更是一种解域(deterritorialization)的政治实践。安娜·青在《末日松茸》中提出的“边缘生态学”(peripheral ecology),揭示了资本主义废墟中非人类生命的韧性。松茸在受污染的森林中与真菌、树木形成共生网络,形成一种“不服从线性进步叙事”的生存策略。这次工作坊也会如此“散装”地展开,希望在这几个小时里,我们都可以成为想说什么就说什么的大笨蛋。工作坊的每个环节都会依照围棋的“游牧性”——不预设中心,不固化路径,让身体、语言与自然在多重连接中生成新的意义网络,通过“非西方认知论”重绘知识的地缘政治。身体并非容器,而是生成的界面。能够帮助我们通过感官经验重构与世界(包括自然与非自然)的关系。写到这里,我想到了立陶宛艺术家艾米利娅·斯卡努利特Emilija Škarnulytė的作品t ½将美人鱼置于工业废水厂,女性身体在生态危机中的双重异化——既是受害者,亦是反抗媒介。在冷战至气候变暖的历史语境中,人类/非人类、主体/客体的僵化边界终于被打破。

生态女性主义学者范达娜·席瓦(Vandana Shiva)指出,殖民主义与父权制共享对“自然-女性”的双重剥削逻辑,但生态智慧应该是“无器官身体”的具象化——身体本来就不是被器官化(organ-ization)的规训对象,而是与大地共振的强度场域。斯皮瓦克(Gayatri Spivak)诘问“底层人能说话吗?”,那么,让我们学习原住民的口述传统,再加上女性的身体经验,我们说出来吧,因为说出来,既可以是抵抗消音的武器,也是重构知识生产的“战争机器”。

除此之外,要说最想分享的,是我最近被克拉丽丝·李斯佩克朵(Clarice Lispector)的GH受难曲深深震撼。一整本书都描述了一位女主人进入女仆在阁楼上的房间,面对一只蟑螂出现时的恐惧,她打破了自我与他者的边界,吃下了蟑螂的一刻。这一刻,女性力量具有某种顷刻上升至宇宙广度的神秘冲动。所以我想,在工作坊中,我们也可以以共读的方式,进入另一个历史女性的具身体验之中。

参考笔记

· Emilija Škarnulytė:https://www.artforum.com/events/emilija-skarnulyt-250071/

· 玛格丽特·杜拉斯:《在欲望之所写作》

「当我说到其他女人,我想这些女人身上也有我的影子;仿佛她们和我是彼此相通的。她们在屋子里待的时间,就是话语到来前的时间,男人到来前的时间。男人,如果他无法给事物命名,他就会感到苦恼,感到不幸,感到无所适从。男人不说话会难受,而女人不会。我在这里见到的所有女人一开始都沉默不语;之后,我不知道她们会怎样,但开始她们都一言不发,久久沉默。她们仿佛嵌在房间里,融入墙壁、房间的所有物品里。当我在这个房间里,我有一种感觉,不要改变房间固有的秩序,仿佛房间自身,或者说住所并没有察觉到我在那里,一个女人在那里,她在那里已经有她的位置,或许我谈论的是这些地方的静默。」

· Mignolo(解殖理论的代表人物)、Spivak(后殖民理论的重要学者)、Grosz(身体哲学)、Deleuze & Guattari(“千高原”中的生态与身体哲学)、Tsing(关于边缘生态学的研究)等。

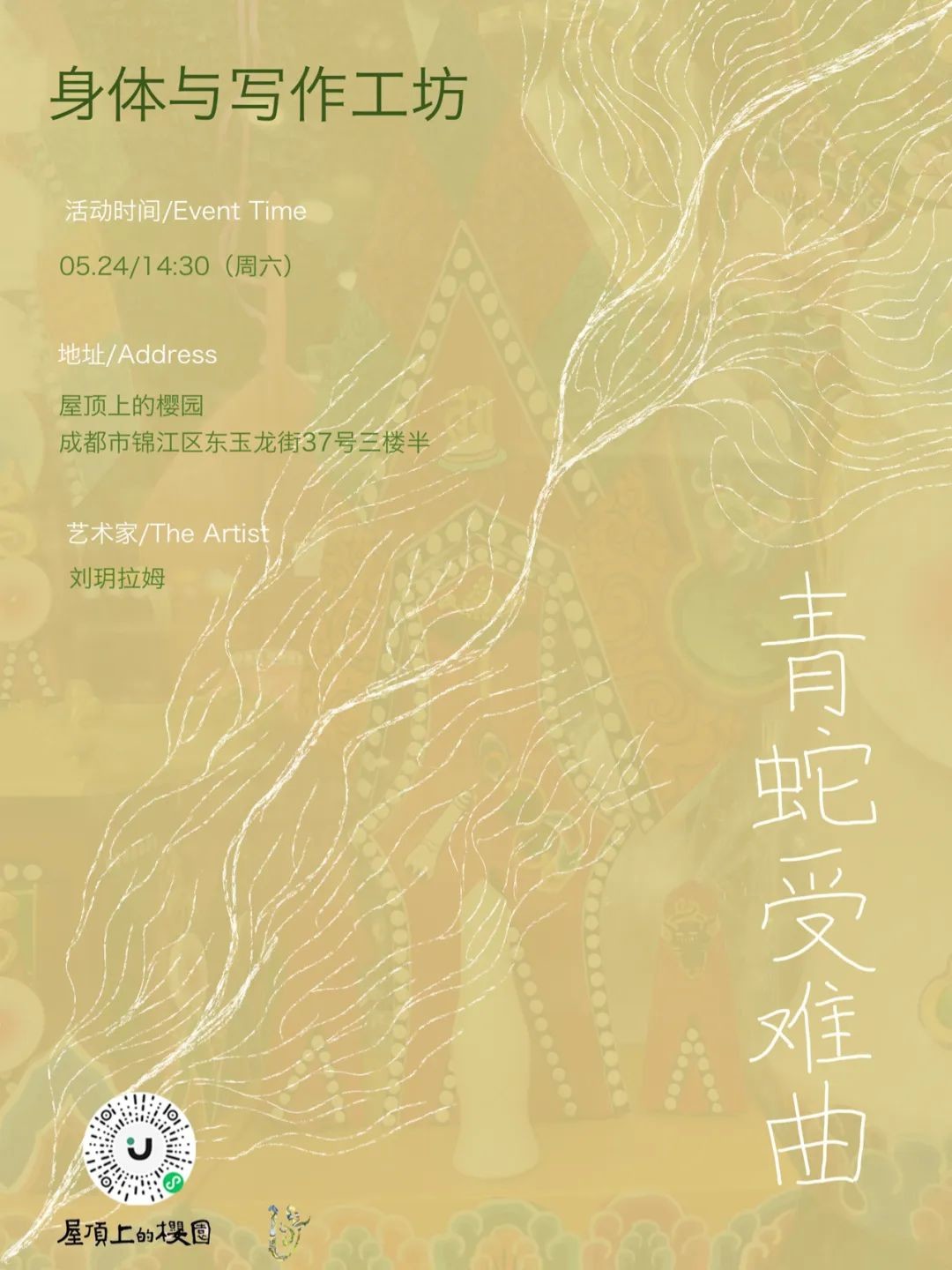

活动二:AVG x 屋顶上的樱园

《青蛇受难曲》工作坊在屋顶上的樱园的开展激发了一群女性对于自身的经验以及于周遭不同环境中的不同体悟的讨论了个人的生活状态和感悟,包括小时候偷取粮票换花生的经历、推荐美术馆的重要性、亲密关系中的可能问题与可能出路、个人在工作和生活中的态度和行为、一本名为《游牧主体当代女性主义理论中的具身性和性差异》的书、传阅书籍的分享过程、有关照片和照片制作的讨论、精神冒险、个人成长和进步、触摸藏历和石头的感受和体验、家庭内部的生活和情感、诗歌重复阅读和再写作等等。

以下,我们摘取了一些活动过程中特别有意思的时刻。录音中很难分辨具体是谁说了哪些话,在这里,我们致谢所有参与者:张婷婷、朱妍憬、阿潘、小小、二月、猪儿、正正、熊燕、澡雪、熊英:

“小时候用粮票换粮食,我们小朋友会从父母的柜子里面偷偷想办法拿出来,应该说是偷顺出来去换东西。有一次我们在一个小伙伴家里做了这件事儿,最后只有小伙伴被父母挨打了。我一直不敢承认我参与了这个事儿,一直不敢承认。

成年后,大概18岁、19岁和小伙伴他们重聚,这件事一直在我心里面盘旋。好像我拿了东西,但是我没有承认,让小伙伴挨打了,我却没有站出来说我也参与了。

19岁的时候,我已经工作了,我就给他说了,并向他道歉了。

何大草老师的剧本《大慈寺》讲述的也是这样一个故事,我特别喜欢,看到第一眼就明白,内容说的无非是清清白白做人。每一天都清白地做人,会使得每一天都幸福。虽然我小时候的那件事儿是小孩的玩事儿,但是我一直记得当时拿的粮票,大家换了花生米,吃了好快乐,结果他却被挨打了,我却没承认。今天把这些说出来,我的心里感觉更开心了。”

“前段时间在想,这个社会不太允许女性恋爱脑吧?或者说,恋爱在今天好像已经是一个很危险的事、很奢侈的事,但是其实这种柔软的事情是很好的事,对吧?这种自然其实是人和AI最大的差别。

你看所有的写AI机器人的电影,你会意识到机器人可能是人的时候,就是机器人发生感情的时候,就是意识到爱的时候。也许爱才是人性的本质,是人最大的能力。

我的好朋友最近在用人工智能来当做心理疗愈,虽然很多说的都是套话,但他可以在那里得到特别多的爱,因为人工智能可以及时回复,说什么都很好听,但他说的再挖一挖又觉得很空洞。其实有的时候我们需要的只是一个及时的回复,说的是什么根本不重要。现在人缺无非就是一种陪伴和及时回复的感觉,我指的是,生活在商品房中的我们。

“哪里?商品房?如果是以前那种晚上可以围着火堆跳舞的部落呢?”

“没事,我们现在也正围在一起跳舞呢,我们还能围在一起说话已经不错了,大家都没玩手机,真的太好了,能够很真诚地看到每个人的眼睛真的太好了。”

A:“我试用期结束工资会涨点,本打算搬出去住的,但现在又犹豫了:到底是住家里好,还是自己住更好?”

B:“跟父母住不容易吧?”

A:“ 我觉得我还行?毕竟以前在上海也是合租。我爸妈还说可以当他们像室友一样相处,说“把我们当合租室友就行”。”

B:“那挺好,还是给你做便当的室友,多幸福!”

A:“是挺幸福。但这就让我内心矛盾了:一边是这种相处方式,一边又听到“离开父母才能成为自己”这种说法。我得平衡这两者。我清楚自己跟父母的分化其实还不够好,没完全独立出来。以前总觉得外面更好,一直在外面漂,反而是偶尔回来时,感觉精神上成长更快。”

B:“哦?出去又回来,这个过程对你帮助大?那你觉得怎样才算和父母分化好了?”

A:“ 我经历过一个阶段:遇到困难或挑战,第一反应会怪父母,觉得是他们给了我些我不想要的东西,心里有对抗。我觉得有这种对抗就说明分化得不好。”

B:“那分化好了应该是怎样?”

A:“应该就是能就事论事吧。因为我已经是我自己了,遇到的所有事,我都能自己承担责任,也能改变自己。而且我能接受父母给了我一部分东西,包括好的和有限的。如果没接受自己和父母的有限性,就容易有种...怎么说呢...其实父母给的东西,有些你可以选择接受或不接受。有些是你小时候被动继承的,如果你现在不喜欢这部分,可以自己去消化、处理掉,而不是去责怪父母。”

“有一次在青岛,海边起了非常大的风,是9月份的时候。我以为席卷而来的海可能是蓝色或是灰色,但当时因为海水里有非常多像海带一样的东西,所以随着浪席来的是一片翠绿色,带着白色的泡泡,是生命的一种馈赠。”

“前段时间去山西旅行,山西有一些上千年的古迹,去了应县木塔,看了一些壁画、佛像。这种千年前工匠展现的技艺,给人一种生命力极为旺盛的信念,能创造出人类史上源远流长的神迹。”

“我可能是比较感性的人,我有一个非常明显的感觉,就是当我违背我的身体的时候,我的一半身体、我的面部会有感知,我能感受到我一半身体的僵硬。

所以我现在觉得,我要对自己诚实,要对生命诚实,”

传阅《GH受难曲》,前一个人随即报一个数字,后一个人在这个数字页找到一句最触动的句子分享:

《G.H.受难曲》的哲学拓扑与存在论解构

1. 空间政治与阶级/族裔的边界隐喻

小说以中产阶级女性G.H.清理前女佣(隐含族裔与经济层级差异)遗留的阁楼房间为开端。这一空间被建构为“非欧几里得式”的异质场域——它既是物理意义上的边缘(位于豪华公寓顶层),更是象征秩序中的“他者之境”。女佣的房间呈现原始物质性(如裸露的墙体、无序的尘埃),与商品化住宅的理性秩序形成尖锐对立,揭示了城市空间中的阶级断裂。

2. 蟑螂:作为绝对他者的本体论震撼

G.H.在房间内压死一只蟑螂的行为,触发了一场存在论危机。蟑螂在此被赋予以三重“他性”:

- 时间性他者:蟑螂作为“与地壳同古老”的生物,象征前人类时代的生命连续性,其存在瓦解了人类中心主义的历史线性;

- 物质性他者:蟑螂的躯体介于动物性与矿物性之间(“半动物半石头”),其流出的白色原生质成为“原初生命物质”的具象,挑战有机物/无机物的二元分类;

- 社会性他者:蟑螂与女佣共享“不洁之物”的污名化标签,指向被主流秩序排斥的底层生命(如黑人女佣、罪犯“米纳斯人”)。

3. 吞咽仪式:主体消解与神性生成的辩证

G.H.吞食蟑螂分泌物的行为,构成文本的核心宗教性场景:

人格解体的极端体验:这一动作迫使G.H.剥离其中产阶级身份,进入“前社会化”的原始状态。她所描述的“自我边界消解”实为拉康式**符号性死亡——语言与社会建构的主体性在此崩解;

受难(Paixão)的双重性:书名“受难曲”(Paixão)同时指涉基督式受难与生命激情。吞咽行为既是亵渎(吞食污秽),又是神圣仪式(通过自我牺牲达成救赎)。当G.H.将蟑螂的“白色物质”纳入身体时,她实践了一种反向圣餐——非升华的肉体性取代了灵性象征,实现德勒兹所言“成为-他者”(becoming-insect);

- 超人类(superhuman)的生成:迷狂体验使G.H.抵达“前人类/太人类”的临界点。她不再是社会定义的“女性”,而是回归“生命物质本身”(如书中言:“我是原生动物,单纯的蛋白质”)。这种状态并非超越人性,而是解构人性后的内在性平面——在此,“女性特质”被重释为与万物共在的接纳性姿态。

4. 叙事形式与本体论书写的革命性

李斯佩克朵以意识流独白消解传统叙事逻辑,使文本成为现象学实验场:

- 阁楼的“敌意几何学”对应叙事的非理性绵延;

- 蟑螂引发的呕吐感与迷狂,通过语言的身体性(如重复、碎片化句式)直接作用于读者感官;

- “吃蟑螂”的无结局叙事,拒绝形而上的封闭解释,坚持存在之谜的开放性。

理论定位:后人类伦理与女性存在

《G.H.受难曲》预示了后人类理论的核心命题:批判人类例外论。G.H.与蟑螂的相遇,揭露了“人性”建构依赖于对动物性/物质性的压抑。而吞咽仪式则宣告:真正的救赎需通过自我污名化、接纳他者性来实现。李斯佩克朵借此颠覆基督教受难叙事——救赎不在复活,而在降格为物并与之共生。

正如译者闵雪飞所言,此书是“本体论的地震仪”,它测量存在根基的裂缝,并坚持在废墟中重建爱的可能性——不是对弱者的悲悯,而是对“不洁生命”的认领:“面对第十三枪杀死的盗匪,我呼唤我的兄弟。因为我就是那个他者”。

“也许发生在我身上的是一种宛如无知一般的全然的理解,而我将从中走出,毫发无伤,纯洁无瑕,一如既往。”

“我很早就履行完了感觉的义务,早早地,迅速地拥有了痛苦与快乐,只为尽快摆脱我人类的卑微命运,我获得自由是为了追寻我的悲剧。”

“我用沉重的眼眸看到天花板,所有一切均狂暴的简化为绝对不要发出第一声叫喊,一声叫喊会接受其他叫喊。出生时的第一声叫喊会接受一种生命,如果我叫喊会惊醒成千上万叫喊的生命,他们会在屋顶开启叫喊的恐怖火场。”

“天堂乐园中谁是怪物,谁不是怪物,在房屋与公寓之间,在高楼之间的高空里,在这个空中花园里谁是怪物,谁不是怪物。甚至不知道什么在看,我能忍到什么程度,这只原始的蟑螂看着我,它的法则看着我的法则,我感觉到我就要知道,我不是我的。”

图片来自屋顶上的樱园感谢屋顶上的樱园和A4文献中心!❤️